|

学习小专题 |

|

学习小专题 |

版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!

【导读】水溶液中Cu(II)比Cu(I)更稳定,这看似与电子排布3d¹⁰比3d⁹更稳定的直觉相悖,但其是热力学和溶剂效应共同作用的结果。

①水合能:Cu²⁺的高电荷使其具有远比Cu⁺更低(Cu²⁺水合能的绝对值更大,其作为负值的“数值”更小更低)的水合能,使体系能量更低更稳定,这是最主要的驱动力。

②晶体场稳定化能:Cu²⁺(d⁹)的姜-泰勒效应提供了额外的稳定化能,而Cu⁺(d¹⁰)没有。

这两个因素共同导致Cu⁺在水溶液中发生歧化反应,自发转化为更稳定的Cu²⁺和Cu单质。因此,我们通常在水溶液中观察到的是蓝色的Cu²⁺,而不是无色的Cu⁺。

一、核心原因:水合能,这是最首要和关键的因素。

离子在水溶液中的稳定性极大地依赖于其与水分子的相互作用,即水合能。

离子电荷高,水合能强:Cu²⁺带有2个正电荷,而Cu⁺只带有1个。更高的电荷意味着更强的静电吸引力,可以更紧密地吸引水分子形成稳定的水合层。

水合能差异巨大:Cu²⁺的水合能(-2100kJ/mol左右)远比Cu⁺的水合能(-600kJ/mol左右)更负(释放的能量更多)。这意味着Cu²⁺离子在水中形成水合离子时,会释放出远多于Cu⁺的能量,从而使整个体系能量降得更低,更加稳定。

二、重要贡献:晶体场稳定化能(CFSE)

Cu(II)的CFSE:Cu²⁺是d⁹电子构型。在水分子形成的八面体场中,它的电子排布会产生姜-泰勒效应。即为了降低能量,八面体会发生畸变(拉长或压扁),这额外带来了一定的稳定化能(约40-50kJ/mol),进一步稳定了Cu(II)状态。

Cu(I)的CFSE:Cu⁺是d¹⁰电子构型,具有完美的球对称性。它在晶体场中没有稳定化能(CFSE=0)。

因此Cu(II) 比 Cu(I) 多出了一部分晶体场稳定化能的优势。

三、综合作用效果:Cu⁺在水溶液中的歧化反应

上述两个因素的综合效果,可以通过Cu⁺在水溶液中的行为直接体现——歧化反应。Cu⁺在水溶液中不能稳定存在,会发生自发的歧化反应,生成Cu²⁺和Cu单质。

2Cu⁺(aq)=Cu²⁺(aq)+Cu(s)

这个反应的趋势可以通过计算其标准电极电势来判断。

1:半反应与标准电极电势

①Cu⁺+e⁻→Cu(s) E₁°=+0.52V(作阴极)

②Cu²⁺+e⁻→Cu⁺(aq) E₂°=+0.15V(作阳极)

2:电池电动势

E°cell=阴极电势-阳极电势

E°cell=E₁°-E₂°=0.52V-0.15V=+0.37V

3:热力学判断

ΔG°=-nFE°cell,n=1,F=96485C/mol

ΔG°=-1×96485×0.37≈-36kJ/mol(每摩尔Cu⁺)

因为E∘cell>0,且数值较大,ΔG°<0且绝对值较大,所以上述歧化反应在标准状态下反应自发且趋势很强。这从实验数据上直接证明了Cu(I)在水溶液中的不稳定性。

PS:为什么在其它情况下Cu(I)又稳定了?

Cu(I)并非永远不稳定,它的不稳定性是针对水溶液这个特定环境而言的。在其他环境中,如果能够提供与Cu⁺强烈相互作用的配体或晶格,Cu(I)可以非常稳定。

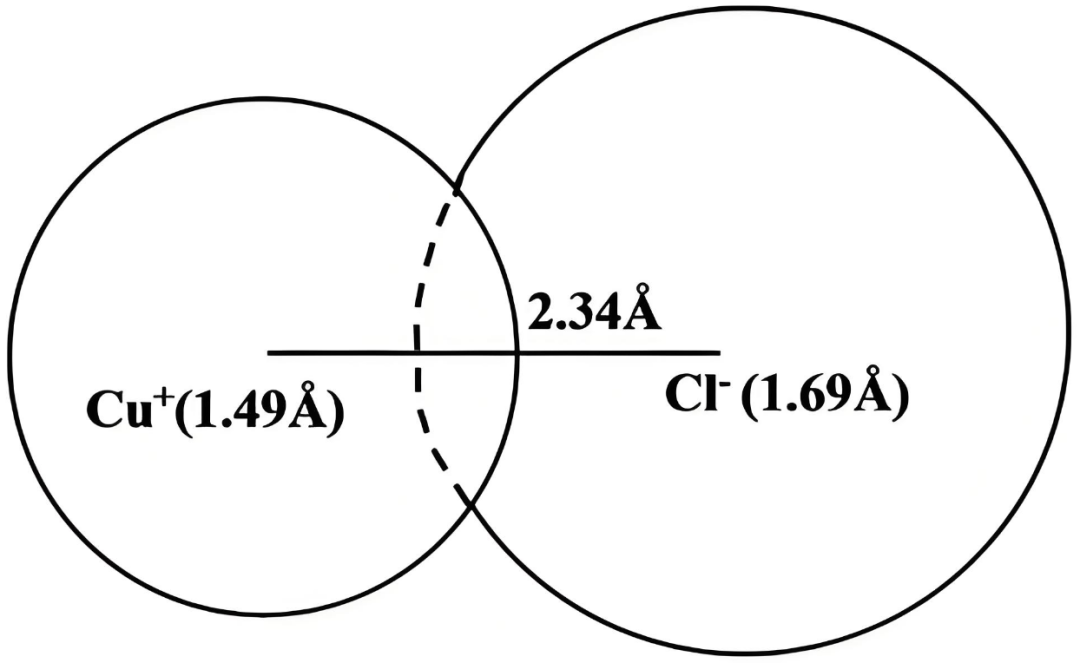

难溶化合物:CuCl、Cu₂O、CuI等在固态是稳定的,因为晶格能补偿了能量差异。

配合物:当与某些配体(如CN⁻,I⁻,或有机膦配体)形成配合物时,例如[Cu(CN)₄]³⁻,Cu(I)变得非常稳定。这是因为这些配体与Cu(I)的键合强度远大于与水分子的键合,极大地降低了体系的能量。

欢迎订阅网站动态,手机扫一扫就可以。

欢迎订阅网站动态,手机扫一扫就可以。 欢迎使用化学自习室APP,扫码就可下载。

欢迎使用化学自习室APP,扫码就可下载。离子液体(Ionic Liquids, ILs)是完全由离子构成、在室温或接近室温(通常≤100℃)...

分析硝酸铵、碳酸钠、氯化钙与氢氧化钠的溶解热,能清晰掌握溶解过程的能量变化规律。...

中学化学选修3-物质结构与性质里介绍了物质结构,其中晶体结构中增加了金属晶体结构。...

我们从高中化学的角度来认识一下离子液体。想象一下,如果食盐(氯化钠)在室温下不是...

导语:想象一下,我们把原子看成是搭建豪宅(晶胞)的积木。当这些“原子积木”紧密堆...

在晶体分类体系中,除了分子晶体、共价晶体、金属晶体、离子晶体这四大基础类型外,还...